私はコンサルタントとして働いていますが、皆さんはコンサルタントに対してどのような印象をお持ちでしょうか。例えば次のようなイメージを持たれている方もいると思います。

- 仕事内容が難しい

- 給料が良い

- 偉そうに指示をしているだけ

これらの印象は半分は正しく半分は誤りだと思います。コンサルティングという仕事はその種類も多く、業務内容も様々であるため、短絡的に結論をつけることはできないのです。

そこで本稿においては、コンサルティング業界とはどういうものなのか、私自身の経験も交え俯瞰していきたいと思います。

コンサルティング業界の動向は?

コンサルティング業界の市場規模

国内コンサルティング業界の市場規模は2018年時点で7,659億円で、今後年平均5.4%での成長が見込まれる市場です。特に企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の需要の高まりからデジタル関連のコンサルティングサービスが大きく成長することが予想されています。

主なコンサルティングファーム

コンサルティングファームには、広範なビジネス領域の上流から下流まで支援を行う企業、特定のビジネス領域に特化し支援を行う企業があります。後者については、戦略系、IT系、会計・M&A系、人事系、シンクタンク系というように分類することができます。(※勿論、他の領域を専門的に取り組む企業も存在します。)

各領域の詳細は次の通りです。

戦略系

全社における経営戦略、新規事業戦略、M&A戦略等、企業にとっての重要な戦略・計画の策定を支援します。会社全体の戦略策定を行うため、影響度は非常に大きく、コンサルタントは非常に高い能力が求められます。

IT系

上流では企業のIT戦略やITマネジメント方針の策定を支援し、下流ではITを活用した業務改革、システム導入・統合等の支援を行います。近年、各企業のDXの推進、ITを活用した業務の効率化、ニューテクノロジーを活用した新規事業の推進等が非常に活発で特にニーズの高い領域です。

コンサルタントはITに関する知識だけでなく、クライアントのニーズを理解したり、プロジェクトメンバーをマネジメントしたりするための高いコミュニケーション能力が求められます。

会計・M&A系

企業の投資戦略、財務戦略、IPO等の支援を行います。事業の多角化のための資本提携、有望ベンチャー企業への投資、株式公開による資金調達等をテーマとして財務・会計領域のアドバイザリーを行います。

コンサルタントには会計・M&A・法律の専門知識だけでなく、財務情報から戦略を考える能力が求められます。

人事系

企業の人事戦略の支援を行います。採用の戦略・指針の策定、組織の改変、人材の育成、従業員の待遇等「ヒト」にかかわるテーマを取り扱います。日本においてもかつての終身雇用・年功序列型の見直しが行われ、価値観の多様化・人材の流動化が進んでおり、「ヒト」に着目した企業の成長への取り組みが活発になっています。

コンサルタントは人事労務の専門知識だけでなく、人材を見る目や人材を育成する能力が求められます。

シンクタンク系

大手金融機関が立ち上げたファームで経済調査、リサーチ、ITコンサル、マネジメントコンサル等を行い、官公庁向けの案件も多く取り扱います。グループ企業の情報やノウハウを活用できる点に強みがあります。

コンサルタントは、データの定量・定性分析、分析結果から示唆を出す能力が求められます。

コンサルティングファームは、一般的には上記のような分類に分かれますが、実際の業務においては明確な区別があるわけではなく、各領域が関係しあうことがほとんどです。なので、上記の分類わけは各コンサルティングファームがどの領域に軸足をおいてサービスを提供しているかを示していると理解するのが良いでしょう。

なぜ企業はコンサルタントを利用するのか?

大企業のほとんどはコンサルタントを利用していると思います。私も大企業をクライアントとして仕事を行うことがありますが、クライアントは同時に名だたるコンサルティングファームのコンサルタントを利用していることがほとんどです。月に何千万というフィーを支払ってコンサルタントを利用している企業もあります。

なぜ、企業はこれほどまでの多額の支出を行ってまでコンサルタントを利用するのでしょうか?結論から言うと、次の4つがあると思います。

| 課題分類 | コンサルの利用目的 |

|---|---|

| 企業が自力で解決できる課題 | 課題解決のための情報やノウハウがない |

| 課題解決のための人的リソースがない | |

| 企業が自力で解決できない課題 | より効率的に早く課題解決したい |

| 課題の解決策に説得力を持たせたい |

企業が抱える課題には、企業が自力で解決できるものとそうでないものがあります。

企業が自力で解決できない場合には、1)企業に情報やノウハウがないケース、2)企業に人的リソースがないケースがあります。

課題解決のための情報やノウハウがない

企業は通常特定の領域の活動で利益を上げています(製造業・小売業・流通業等)。一方で、企業経営やその他の領域においては知見・情報または課題解決のノウハウを持っていないことが多いです。情報やノウハウがなく自社のみで課題解決ができないような場合に、情報やノウハウ(経験)を有するコンサルタントを利用します。

情報に関しては、インターネットの発展により様々な情報が容易に入手できるようになり、コンサルタントしか知り得ない情報というものは限られています。一方で、コンサルタントが他のプロジェクトから得た競合や他業界の動向に関する知見を求めて依頼することはあります。コンサルタントは、そのような知識を活用する場合は、当然ながら守秘義務に留意しなければいけません。

課題解決のための人的リソースがない

企業の抱える従業員は、コスト削減の観点から日々の業務を行うため必要最小限の人数となっています。そのため、いざ課題を解決しようにも人手が足りないことが多いです。しかし、そのために従業員を雇用するにも採用にはコストも時間がかかり、一度雇ってしまうと簡単に解雇することもできません。

そこで、コンサルタントを利用し、課題解決のための人員として充当します。コンサルタントであれば、即時に利用でき、短期間の利用でも問題ないため、企業にとって使い勝手が良く、従業員を雇うよりも費用対効果が高いのです。

次に企業は自力で課題解決ができる場合でもコンサルタントを利用するパターンです。これには、3)より効率的に早く課題解決したいケース、4)課題の解決策に説得力を持たせたいケースがあります。

より効率的に早く課題解決したい

企業が自力で課題を解決できる場合であっても、経験やノウハウの不足から大量のリソース(ヒト・コスト・時間)を要する場合があります。一方で、コンサルタントであれば、同様の(または類似の)課題解決を行った経験を持っており、より短期間で効率的に課題解決を行うことができます。そのような効用を期待し、企業はコンサルタントを利用します。

課題の解決策に説得力を持たせたい

企業は課題の解決策を考えたとしても、その解決策がいかに合理的で効果の高いものかということを説明する必要があります。「企業から株主へ」、「社長から社外取締役へ」、「事業部長から社長へ」というように企業の施策はきちんと承認を得たうえで進める必要があるのです。

その説明において承認者を納得させるためにコンサルタントを利用します。解決策にファクトやロジックを詰めることで、より合理的で納得感のいく説明を行うことができます。また、コンサルティングファームのネームバリューを使うということもできます。「世界的に著名なコンサルティングファームが後押ししている」ということだけでも説得力が増します。

上記の理由は独立して存在しているというよりは、いくつかの理由があり、コンサルタントを利用しているケースが多いと思います。

コンサルティングファームのビジネスモデル

コンサルティングファームのビジネスモデルは非常にシンプルです。

クライアント企業への支援を行い、その支援に対してクライアント企業より報酬を収受するという形式です。

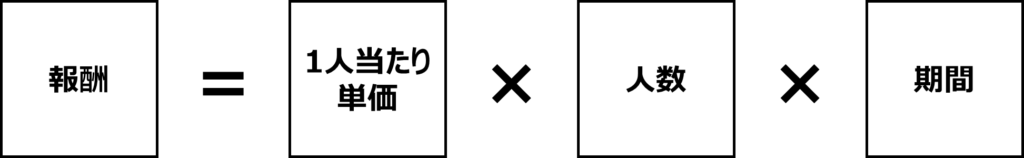

報酬については、「1人当たり単価×人数×期間」で決定します。

1人当たり単価

単価については役職によって異なります。各役職の単価はコンサルティングファーム各社によっても異なりますが、おおよそ以下のようなイメージです。役職が上がるほど実力次第で変動する幅が大きいです。

| 役職 | 1か月当たり単価 |

|---|---|

| パートナー | 550万円~1,000万円 |

| ディレクター | 450万円~900万円 |

| シニアマネージャー | 350万円~800万円 |

| マネージャー | 300万円~650万円 |

| シニアコンサルタント | 250万円~500万円 |

| コンサルタント | 200万円~350万円 |

| アナリスト | 150万円~200万円 |

人数

人数は、そのプロジェクトに参画する人数を指します。

戦略策定など上流のプロジェクトに関しては2~4名の少数の体制で臨むことが多いです。

業務改革やシステム構築など比較的下流のプロジェクトに関しては、5~10数名の大人数で臨むことが多いです。

期間

期間は、支援する期間を指しますが、以下の通り人数と同様の傾向があります。

戦略策定など上流のプロジェクトに関しては、1~3か月程度の短期間のものが多いです。

業務改革やシステム構築など比較的下流のプロジェクトに関しては、10数か月~数年程度の長期間のものが多いです。

上記の報酬体系からもわかる通り、プロジェクトに参画する人数が多く、期間が長いほどコンサルティングファームにとっては効率よく稼ぐことができます。そのためコンサルタントとしては、クライアントの潜在的な課題を特定し、人員の追加や期間の延長を積極的に提案することを行います。

コンサルタントはどのような仕事をしているのか?

(どのような職業でもそうだと思いますが、)コンサルタントの業務内容を一言で説明することは難しいです。特にコンサルタントは、支援を行う業種・業界も、支援のテーマも様々であるため、ケース・バイ・ケースで業務内容は異なります。

例えば、ある企業の戦略を検討する場合は、次のような業務内容となります。(但し、こちらの進め方・業務内容もケース・バイ・ケースで異なります。)

- 戦略の仮説や戦略を検討するフレームワーク等を策定

- クライアントへの仮説の提案、クライアントとの討議を行い、仮説の精度を高める

- 仮説・フレームワークに基づき、調査やインタビューを実施

- インターネット・文献を活用した調査、クライアント内のキーパーソンや有識者へのインタビューなどを実施

- 調査結果に基づき、仮説を検証(戦略の実現可能か、効果は十分か 等)

- 検証した結果、仮説が正しくなければ、戦略の仮説の再検討・修正を行い、仮説の精度を高める

- 仮説の構築・検証を繰り返し、確定した戦略をストーリーに仕立て、意思決定者向けの説明資料を作成

- 戦略の妥当性を示すため、調査結果をExcel等で可視化・分析を行い、PowerPointで分かりやすく図示

- 作成した資料に基づき、意思決定者に対してプレゼンテーションを実施

- クライアント社内のメンバー自身が説明を行う場合は、会議におけるファシリテーションの役割を担う

コンサルタントというと頭で考える仕事という印象があるかもしれませんが、インタビューや資料作成といったように手足を動かすことも必要です。しかし、このような手足を動かす業務においても、スピーディーに高品質なアウトプットを出すことが求められるため、コンサルタントは常に思考を巡らせ、作業の設計・効率化に努め無ければいけません。

まとめると、コンサルタントは様々な業種・業界・テーマに対して支援を行うため、その業務内容は多岐にわたります。場合によっては、今まで経験したことのない業務を行うことも求められます。また、コンサルタントは仮説を立てる思考能力だけでなく、アウトプットを確実に出すための適切な作業設計能力が求められます。そのため、コンサルタントの仕事は一定の難しさがあるといえます。

コンサルタントに向いている人は?

コンサルタントに特別な資格は必要なく、誰でもコンサルタントとして働くことができます。その中でも特にコンサルティング業界で長期就業し、活躍できるであろう人物像について説明したいと思います。

ここでは、私がコンサルタントとして働いていて、このような人はコンサルタントに向いていると考える5つの特徴を説明します。この特徴に合致しないからといって必ずしも、コンサルタントに向いていないという訳では有りませんので、参考程度に見て頂けると幸いです。

考えることが好き

コンサルタントは常に論理的に考えることが求められ、どのような仕事においても絶対的な正解のない中、戦略の検討等を行っていく必要があります。そのため、単純な作業ではなく、自ら考え仕事をしたいという人が向いていると思います。

知的好奇心旺盛、新しいもの好き

コンサルタントが扱うテーマはには先進的かつドラスティックな内容が多いです。先端テクノロジーを取り扱ったり、企業の大変革に立ち会うことも頻繁にあります。そのため、常に新しいものに興味を持ち、学習する意欲があり、変化を楽しむことができる人が向いていると思います。

素直かつ柔軟である

コンサルタントはクライアントとコミュニケーションを取り、要望に応えていく必要があります。クライアントの指示や指摘をきちんと受け入れ、堅実に業務を行うことができる人が向いています。また、クライアントの指示に従うだけでなく、クライアントの意見が間違っていると感じたら、きちんと理由を説明し、誤りを指摘する、代案を提示することができるような柔軟な人が向いています。

察しが良い

クライアントのニーズや悩みは常に紙に書かれていたり、教えてくれたりするわけではありません。クライアント自身が気づいていない場合も多いです。そのような状況下で、クライアントとの会話やクライアントの顔色、その他周囲の状況からクライアントが今何に困っているのか、また、今後ご支援が必要なポイントを気づいてあげる必要があります。そのため、ヒトや周囲の環境の機微を察することが得意な人が向いていると思います。

几帳面・粘り強い

コンサルタントはプロフェッショナルでなければいけません。クライアントに提示するアウトプットは常に洗練されていなければいけません。そのため、アウトプットの品質にこだわり、細部にまで注意を払う必要があるため、几帳面な人が向いていると思います。また、コンサルタントは地道な作業を行うことも多く、そのような作業においても文句を言わず完遂できる粘り強さを持つ人が向いています。

コンサルタントの給料は良いのか?

コンサルタントの給与については様々なサイトで紹介されておりますが、実感として最も近い給与水準を引用します。

外資系戦略コンサルティングファームの役職と年収水準

| 役職 | 年齢 | コンサル経験年数 | 固定給与 | 業績賞与 |

|---|---|---|---|---|

| アナリスト | 22~28歳 | 0~3年 | 500~800万円 | 固定給の20% |

| コンサルタント | 25~35歳 | 0~6年 | 900~1300万円 | 固定給の20% |

| マネージャー | 28~40歳 | 2~10年 | 1400~2000万円 | 固定給の30% |

| プリンシパル | 32~45歳 | 5~15年 | 1700~2500万円 | 固定給の30% |

| パートナー | 35歳以上 | 7年以上 | 2500万円以上 | 業績次第 |

総合系/IT系コンサルティングファームの役職と年収水準

| 役職 | 年齢 | コンサル経験年数 | 固定給与 | 業績賞与 |

|---|---|---|---|---|

| コンサルタント | 22~30歳 | 0~3年 | 500~700万円 | 固定給の10~20% |

| シニアコンサルタント | 25~35歳 | 0~6年 | 700~900万円 | 固定給の10~20% |

| マネージャー | 28~40歳 | 2~10年 | 900~1400万円 | 固定給の10~20% |

| シニアマネージャー | 32~45歳 | 5~15年 | 1300~1800万円 | 固定給の10~20% |

| パートナー | 35歳以上 | 7年以上 | 2000万円以上 | 業績次第 |

業界全体の大卒の平均年収

大卒の年齢ごとの給与の目安が次の通りですので、比較的コンサルタントの給与は良いと言えます。

| 年齢 | 男性の平均賃金 | 男性の年収目安 | 女性の平均賃金 | 女性の年収目安 |

| 20~24歳 | 約23万円 | 約276万円 | 約22万円 | 約264万円 |

| 24~29歳 | 約26万円 | 約312万円 | 約25万円 | 約300万円 |

| 30~34歳 | 約32万円 | 約384万円 | 約27万円 | 約324万円 |

| 35~39歳 | 約37万円 | 約444万円 | 約30万円 | 約360万円 |

| 40~44歳 | 約42万円 | 約504万円 | 約33万円 | 約396万円 |

| 45~49歳 | 約48万円 | 約576万円 | 約35万円 | 約420万円 |

| 50~54歳 | 約53万円 | 約636万円 | 約39万円 | 約468万円 |

| 55~59歳 | 約52万円 | 約624万円 | 約38万円 | 約456万円 |

平均的な給与水準も高いですが、コンサルティング業界では他業界と比べて実力主義の側面が強く、成果を出せば昇進・昇格もしやすく、給与も上がりやすいです。一方で、成果を出すことができなければ、昇進・昇格も難しく、場合によってはコンサルタント職から離れることもあります。そのため、給与が高いという側面だけでなく、給与に見合う高い能力・成果が求められるということを念頭に置くべきだと思います。

結局、コンサルティング業界とは?

コンサルティング業界と一言で言っても、その内容は非常に広範かつ多様なものです。その中でも私は、コンサルティング業界では、非常にワクワクするテーマ・課題に対してやりがいを持って取り組むことができるということが大きな魅力だと感じております。企業の取組が社会の変革につながり、自分自身がその一翼を担っているということを実感することができるのです。

当ブログでは私がコンサルタントとして働き学んだことや、日々の生活で感じたことを自分なりにまとめていきたいと思っています。もし、興味を持っていただければ軽い気持ちで読んでいただければ幸いです。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] […]

[…] […]